Geschichte der Universitätsbibliothek

Von Handschriften zu E-Books:

Die UB im Wandel

Über ein halbes Jahrtausend und damit so alt wie die LMU ist ihre Bibliothek. Was als Lehrbuchsammlung begann, ist heute nicht nur eine der größten Bibs in Deutschland, sondern auch Lern-, Kommunikations- und Veranstaltungsort.

Die Fachbibliotheken der Universitätsbibliothek, kurz UB, sind heute ein beliebter Lernort. Vor allem die bibliothekseigenen Lernzentren begeistern die Studierenden: „Es sieht sehr modern aus“, freut sich Mia, die Kommunikationswissenschaft studiert. „Es ist angenehm hell und die Sitzsäcke sorgen gleich für eine Wohlfühlatmosphäre.“

Sitzsäcke und Wohlfühlatmosphäre?

Für einen Studenten an der „frühen LMU“, der Hohen Schule zu Ingolstadt, wären das Fremdwörter gewesen. Ebenso wie für die meisten Studierenden heute der Begriff der „Septem artes liberales“ oder der „Sieben freien Künste“. Diese wurden an der Artistenfakultät der Hohen Schule vermittelt und mussten vom Universitätseleven des 15. Jahrhunderts mehr oder weniger auswendig gelernt werden – in Latein, versteht sich. Nur damit konnte er – Frauen gab es an der Uni noch nicht – sein Studium an einer der drei höheren Fakultäten für Theologie, Jurisprudenz oder Medizin fortsetzen.

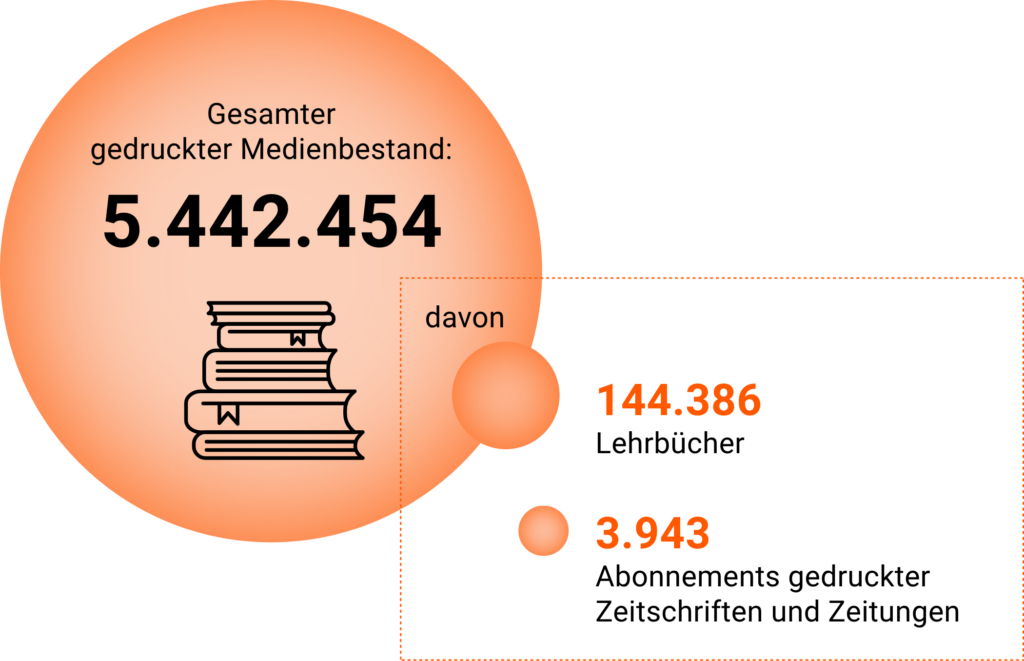

Bücher zum Lernen waren damals sehr teuer. Damit auch die wenig begüterten Studenten an der Hohen Schule das Lernpensum bewältigen konnten, wurden die wichtigsten Bände in einer Art Lehrbuchsammlung zusammengestellt – der Nukleus der heutigen UB mit ihrem mehr als fünf Millionen Bände umfassenden Bestand.

Wie eine Fachbliothek funktioniert: Das Philologicum

„Ein sehr gefragter Ort zum Lernen“

Film: Benjamin Asher/LMU

Videobeschreibung hier einfügen

Bücher an der Kette

„Die Sammlung wurde sukzessive erweitert, zum Ende des 15. und Anfang des 16. Jahrhunderts gab es schließlich die ersten Kataloge“, sagt Dr. Sven Kuttner, Leiter der Abteilung Historische Sammlungen an der UB.

Organisiert war der Bücherhort als sogenannte Pultbibliothek: Die einschlägigen Werke fand der frühneuzeitliche Studiosus systematisch geordnet, sicher angekettet und nur an den jeweils dafür vorgesehenen Pulten einsehbar vor – entleihen konnte er sie nicht.

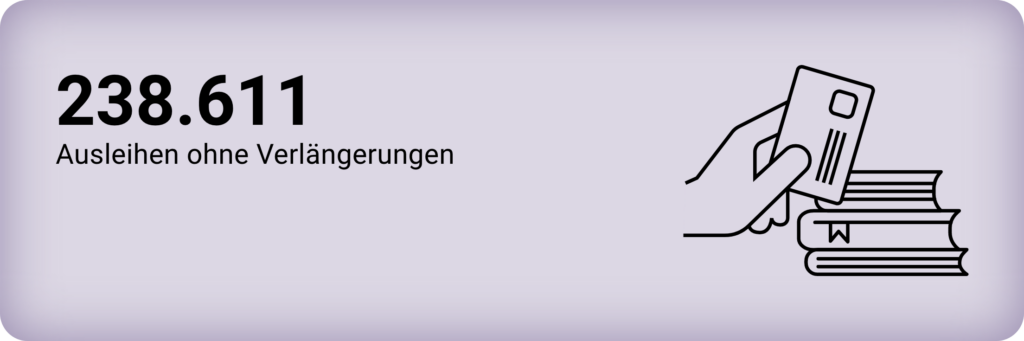

Heute ist die Ausleihe der Standardservice der UB. Nur die Schätze des Alt- oder Rarabestandes – viel davon aus der Hohen Schule – stehen hierfür nicht zur Verfügung. Sie befinden sich in den von Sven Kuttner geleiteten Historischen Sammlungen. Aber die alten Handschriften, Drucke und Inkunabeln sind dennoch zugänglich: Personen, die wissenschaftlich mit den historischen Werken und Dokumenten arbeiten, können dies im Lesesaal Historische Sammlungen tun.

Das gilt übrigens auch für die Archivalien des Universitätsarchivs, das seit Juli 2021 der UB angegliedert ist. Immatrikulationskarten oder historische Personalakten können eingesehen werden, um etwa der Studienzeit von Oma oder Opa nachzuspüren oder Lücken in der Kenntnis wichtiger historischer Persönlichkeiten mit Unibezug zu schließen.

„Gleich neben dem Archiv in Freimann hat die UB ein Magazin, das täglich vom UB-Fahrdienst angefahren wird. So können auch historische Dokumente aus der LMU-Verwaltung bestellt werden“, freut sich Dr. Susanne Wanninger, Leiterin des Referats Universitätsarchiv. Das spart Interessierten den etwas umständlichen Weg zum Archiv, das sich in der Peripherie im Münchner Norden unweit der U-Bahnstation Freimann befindet.

Große Teile des Altbestandes liegen schon digital vor und können heruntergeladen werden. Kurz: Der Zugang zu den alten Beständen der Bibliothek ist frei zugänglich; sie ist ein Ort freier wissenschaftlicher Betätigung ohne irgendwelche Einschränkungen.

Handschriften- und Rara-Magazin der Universitätsbibliothek

Hinter der härtesten Tür Münchens

Film: Benjamin Asher/LMU

„Rüstkammer“ der Gegenreformation

Im frühen 16. Jahrhundert war das anders. Da galt die Hohe Schule als Zentrum der Gegenreformation. Dort wirkte mit Johannes Eck einer der vehementesten theologischen Gegner des Wittenberger Reformators Martin Luther. Der Ingolstädter Theologe führte Disputationen mit Luther in Leipzig und reiste auch nach Rom, um tatkräftig an der päpstlichen Bannandrohungsbulle gegen Luther mitzuwirken.

Die altkirchliche Ausrichtung der Universität hatte auch Auswirkungen auf die Bibliothek. Aber nicht, wie man annehmen könnte, in Form von Verbannung ketzerischer Werke aus dem Bestand. Ganz im Gegenteil: „In der Bibliothek gab es viele reformatorische Erstdrucke“, sagt Sven Kuttner. „Der Grund dafür war, dass man sozusagen professionelle Feindaufklärung betrieben hat.“

So befand sich das Septembertestament Luthers – seine Übersetzung des Neuen Testaments von der griechischen in die frühneuhochdeutsche Sprache – sogar gleich zweimal in der Bibliothek. Eine Ausgabe enthielt zahlreiche handschriftliche Anmerkungen Ecks.

„In der Bibliothek gab es viele reformatorische Erstdrucke. Der Grund dafür war, dass man sozusagen professionelle Feindaufklärung betrieben hat.“

Der Jesuit und Professor an der Hohen Schule Petrus Canisius charakterisierte die Bibliothek entsprechend als eine Art intellektuelle Rüstkammer im Kampf gegen die reformatorische Häresie: Er forderte, die Kirche müsse auch für eine Bibliothek sorgen, weil man sonst gleichsam wie „Soldaten ohne Waffen“ in die Schlacht ziehen müsse.

Die Jesuiten, die in folgenden Jahrzehnten den Universitätsbetrieb dominieren sollten, gestalteten die Bibliothek der Artistenfakultät im Lauf des 16. und 17. Jahrhunderts aber grundlegend um – theologische und philosophische Werke bildeten nun den Schwerpunkt der Sammlung. Die Mitglieder der Gesellschaft Jesu hielten dabei konsequent alle Literatur fern, die ihren Glaubensgrundsätzen zuwiderlief. Weltlichen Themen zugewandte Professoren verloren den Zugang zu wichtigen Büchern, Zensur herrschte vor oder Bücher wurden schlicht vernichtet. Wenn sie nicht über private Bibliotheken verfügten, waren diese Forscher praktisch nicht mehr arbeitsfähig.

Tausch, Geschenk und Kauf

Im 16. Jahrhundert erlebte die Bibliothek aber auch einen enormen Zuwachs, der in dieser Periode vor allem in Form von Schenkungen einging. So übernahm die Hohe Schule die umfangreiche Sammlung Johann Eglofs von Knöringen, seines Zeichens Bischof von Augsburg. Darunter befanden sich neben Gemälden und Kunstgegenständen zahlreiche Schriften und Bücher, zum Beispiel aus der Bibliothek Erasmus von Rotterdams, die auch heute noch im Referat Altes Buch der Bibliothek verwahrt werden.

„Schenkungen gibt es auch heute noch, allerdings spielen sie nur noch eine geringe Rolle“, weiß Sven Kuttner. Zumeist handele es sich bei den Schenkungen um Privatbibliotheken von Professorinnen oder Professoren. „Das meiste davon befindet sich in der Regel bereits im Bestand der Bibliothek“, so Kuttner, „wir konzentrieren uns deswegen vor allem auf die wertvolleren, seltenen Bücher.“ Den Büchertausch mit anderen Bibliotheken gebe es noch, aber auch er sei rückläufig: „Die meisten Dissertationen erscheinen heute elektronisch, da braucht es keinen Tausch mehr“, so Kuttner.

„Die meisten Dissertationen erscheinen heute elektronisch, da braucht es keinen Tausch mehr“

In Bayern gab es seit dem 17. Jahrhundert zudem die Pflichtabgabe – also die vorgeschriebene Abgabe eines Exemplars jeder neuen Verlagsveröffentlichung. „Diese Abgabe hat vor allem im 19. und 20. Jahrhundert eine gewisse Rolle gespielt, als die UB als Pflichtbibliothek für den Bezirk Oberbayern fungierte“, sagt Sven Kuttner. München sei in den 1970er-Jahren nach New York der wichtigste Verlagsstandort der Welt gewesen. Entsprechend groß war die Büchermenge, die pflichtgemäß den Bestand erweiterte und natürlich auch eine entsprechende Logistik in Form von Magazinen und Transportmöglichkeiten erforderte.

Handschriften- und Rara-Magazin der Universitätsbibliothek

„Sum Erasmi“: Aus dem Bestand von Erasmus von Rotterdam

Film: Benjamin Asher/LMU

Umzug von Uni und UB: Aus der Festung an die Isar

Apropos Logistik: In der Historischen Sammlung der UB befindet sich bis heute noch eine schwere, eisenbeschlagene Kiste, deren Anblick schon verrät, dass sie Wind, Wetter und anderen Widrigkeiten zu trotzen vermag. Sie steht gleichsam symbolisch für den erfolgreichen Umzug der Universität nebst ihrer Bibliothek von dem als mächtige Festung angelegten Ingolstadt ins gut 80 Kilometer entfernte Landshut an der Isar – eine Strecke, die um 1800 durchaus mehrere Tage in Anspruch nehmen konnte.

Geistige Erneuerung durch Verlegung

Der Umzug wurde schon länger von reformwilligen Professoren diskutiert. Die Befürworter begründeten den Umzug vordergründig mit dem Nebeneinander von Studenten und Soldaten der Ingolstädter Garnison, das wohl nicht immer unproblematisch war. Vor allem aber galt es, dem jesuitischen Einfluss, der trotz Aufhebung des Ordens 1773 im Geistesgerüst der Hohen Schule immer noch präsent war, nicht nur eine geistige Erneuerung entgegenzusetzen, sondern dieser durch die Verlegung auch äußerlich zu entsprechen.

Als die Festung Ingolstadt 1800 durch napoleonische Truppen gefährdet war, hatten sie ein sehr profanes Argument für den Umzug: die Hohe Schule dem Zugriff durch die Franzosen zu entziehen. Die Befürworter setzten sich gegen die Widerstände aus Professoren- und Einwohnerschaft durch, unterstützt vom neuen bayerischen Landesherren Kurfürst Max IV. Joseph.

Die UB in Landshut: Nummer 3 im deutschsprachigen Raum

Dreißig vierspännige Wagen standen für den Transport bereit, der – schubweise organisiert – mehrere Wochen in Anspruch nahm.

Jeder Professor war für „seinen“ Bücherbestand selbst verantwortlich.

Nach Signaturen geordnet ließen die Hochschullehrer die Bücher in den soliden Kisten verstauen und im zweiten Stockwerk des ehemaligen Dominikanerklosters in Landshut wieder ausladen und einsortieren.

In der Isarstadt erfuhr die UB einen großen Professionalisierungsschub, der Bestand wurde intensiv katalogisiert, und die Universitätsbibliothek konnte nicht zuletzt durch die Säkularisation etwa von Klöstern und ihrer Bibliotheken in den Jahren 1802/03 den Bestand auf rund 120.000 Bände erweitern. Sie war damit nach Göttingen und Breslau die Nummer 3 im deutschsprachigen Raum.

Einst streng limitiert, heute kundenorientiert

Die Nutzung der Bibliothek ist heute einfach. Ausleihe und Rückgabe basieren auf einem ausgefeilten Workflow, nicht im Freihandbestand befindliche Bücher können über den OPAC im Internet bestellt, abgeholt, eingescannt und mitgenommen werden. Für die Rückgabe stehen teilweise auch Automaten zur Verfügung. Es gibt buchbare Kabinen für die konzentrierte Einzel- oder Gruppenarbeit, WLAN und ausreichend Steckdosen oder Automaten für Ohrenstöpsel. Sogar Getränke können, wenn sie in gut verschließbaren Flaschen transportiert werden, in den Lesesaal mitgenommen werden. Und für alle Fragen ist immer Personal vor Ort.

Studierende durften in der Vergangenheit nicht alles ausleihen.

So kundenorientiert wie heute war die Nutzung in der Vergangenheit nicht unbedingt.

„Der Zugang zu den Büchern war streng limitiert“, sagt Sven Kuttner. „Es gab einen Ausleihschalter für Professoren und einen für Studenten, die aber nicht alles entleihen durften.“

Und natürlich hatten alle Nutzer tunlichst darauf zu achten, die Bücher rechtzeitig zurückzugeben und sie vor allem pfleglich zu behandeln.

Von dem Bibliothekar Maurus Harter in Landshut, der schon bei einer Leihfristüberschreitung nicht selten ungehalten reagierte, wird gar erzählt, dass er einen Professor, nachdem dieser im Lesesaal eingeschlafen war und dabei einen Kupferstich eingerissen hatte, an den Ohren gepackt und geschüttelt, sich danach aber immerhin entschuldigt haben soll.

In Landshut gab es auch schon Leihscheine und Öffnungszeiten von 9 bis 12 und von 14 bis 17 Uhr, winters um eine Stunde verkürzt wegen fehlender künstlicher Beleuchtung.

Die Isar aufwärts – LMU und UB ziehen nach München

1826 sollte das Intermezzo in Landshut schon wieder zu Ende sein. Denn König Ludwig I. von Bayern wollte die Landesuniversität in „seiner“ Residenzstadt München haben. So hieß es erneut, die Bücher einzupacken und auf den Weg zu schicken. Immerhin hatte man durch die Translokation der Universität von Ingolstadt nach Landshut, ebenso durch den Buchtransport aus den säkularisierten Klöstern, einiges an Know-how in der Buchlogistik erworben.

„Die Raumnot zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Geschichte der Bibliothek."

Nach der vorübergehenden Unterbringung im Jesuitenkolleg St. Michael an der Neuhauser Straße wurde die Bibliothek schließlich in das 1840 fertiggestellte Hauptgebäude an der Ludwigstraße überführt – in das zweite Obergeschoss des Nordflügels, den Bereich, in dem heute die Fachbibliothek für Philosophie und Theologie untergebracht ist.

Schon bald reichte der Platz nicht mehr. „Die Raumnot zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Geschichte der Bibliothek“, weiß Sven Kuttner.

Sie verschärfte sich vor allem in der Zeit vom Ersten Weltkrieg bis in die 1920er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Die Bücher mussten in zwei Reihen hintereinander aufgestellt werden, um sie noch unterzubringen.

Der Lesesaal glich einer armseligen Studentenküche

Georg Wolff, Bibliotheksdirektor von 1920 bis 1925, beklagte den schlechten Zustand der UB und verglich den Lesesaal mit einer „armseligen Studentenküche“ und das Professorenlesezimmer mit dem „schäbigen Rauch- und Konversationszimmer eines kleinen Badeortes“.

Akademische Wärmestube

Eine Art Wohlfühlatmosphäre für die Studierenden konnte der Lesesaal offenbar nur in den Wintermonaten bieten: Da war er stets überfüllt und erhielt intern die Bezeichnung „Akademische Wärmestube“. Der Bibliotheksdirektor Karl Emil von Schafhäutl kommentierte diese Nutzungssituation schon in der Mitte des 19. Jahrhunderts akademisch lapidar: „Wie in der Pferche gedrängt, so sitzen die Söhne der Alma Mater; leitet Apollo sie her oder nur der Mangel an Torf.“

Von der Erweiterung des Universitätshauptgebäudes durch den Bestelmeyerbau mit Lichthof und Audimax in den Jahren 1908/09 konnte auch die UB kurzzeitig profitieren: Es wurde nicht nur das große Nordmagazin für gut 150.000 Bände eingerichtet. Auch erhielten die Studierenden mehr Platz zum Arbeiten.

Zudem sollten technische Innovationen die Effizienz der Bibliothek steigern. So gab es ein handkurbelbetriebenes Förderband zum einfacheren Transport der Bücher. Leider erwies es sich als störanfällig, und der Umstand, dass es eingehaust und nicht offen zugänglich war, lud Mäuse ein, sich darin niederzulassen.

Steigende Studierendenzahlen nach dem Ersten Weltkrieg verschärften erneut die Raumnot. Man versuchte entgegenzusteuern, indem man beispielsweise das Kunsthaus Brakl am Beethovenplatz im Klinikviertel erwarb – die Villa des Opernsängers und Galeristen Franz Josef Brakl. Heute dient sie den Studierenden der Medizin als hochmoderne Lesehalle. Trotz der Sanierung 2012 sieht man ihr die gelungene Ästhetik eines einstigen Hauses der Kultur immer noch an.

Fachbibliothek Medizinische Lesehalle

Ein einstiges Künstlerdomizil als Bibliothek für Medizin

Film: Benjamin Asher/LMU

Die Bücherverbrennung

Für das Kulturgut Buch war der 10. Mai 1933 ein schwarzer Tag. Auf dem Königsplatz halfen Studierende der LMU und der Technischen Hochschule diensteifrig mit, als „undeutsch“ verfemte Bücher jüdischer und politisch unliebsamer Autorinnen und Autoren auf dem Scheiterhaufen zu verbrennen.

„Dr.-Eisenbart-Kur der studentischen Jugend“

Der Direktor der UB, Adolf Hilsenbeck, lobte die Verbrennung, bei der die studentische Jugend „in frohem Wagemut und durch bibliothekarische Belastung unbeschwert“ diese „Dr.-Eisenbart-Kur“ vorgenommen habe.

Eine sehr verstörende Aussage des Leiters einer der größten und bedeutendsten Universitätsbibliotheken.

Allerdings verschwanden die Bücher der unliebsamen Autorinnen und Autoren nicht aus der Bibliothek. Hilsenbeck verordnete der „unartigen“ Literatur jedoch „strengsten Hausarrest“ – und zwar in Zimmer 315, dem sogenannten Remota-Bestand. Mit einem „R“ oder einem roten Einlegeblatt stigmatisiert, waren die Werke nun separiert und praktisch nicht mehr ausleih- oder einsehbar. Nur für die wissenschaftliche Arbeit standen sie noch zur Verfügung. Noch heute befinden sich die damals so verfemten Bücher im Bestand – immer noch gezeichnet zwar, aber natürlich nicht mehr weggesperrt.

Obwohl man es annehmen könnte, war Hilsenbeck nie Mitglied der NSDAP, wie auch die meisten Bibliotheksmitarbeitenden nicht. Auch die Berufung des überzeugten Nationalsozialisten Joachim Kirchner als Nachfolger von Hilsenbeck führte nicht dazu, dass sich der Bibliotheksbetrieb wesentlich politisierte. Das lag wahrscheinlich auch daran, dass der gebürtige Berliner Kirchner als Protegé des NS-Chefideologen Alfred Rosenberg ins Amt kam. Von den Gepflogenheiten der bayerischen Bibliotheksarbeit verstand er wenig und in entsprechende Fettnäpfchen in Form von zahlreichen Fehlentscheidungen trat er zielsicher. Er war nicht sehr wohl gelitten unter den Kolleginnen und Kollegen.

„Kirchner gelang es immerhin, den wertvollsten Buchbestand vor den Bombenangriffen in Sicherheit zu bringen“, erzählt Sven Kuttner. Dennoch ging ein Drittel des Bestandes 1944 bei einem Volltreffer ins Hauptgebäude verloren. Betroffene Bücher konnten teilweise durch solche aus den zahlreichen Instituts- und Seminarbibliotheken ersetzt werden.

Neustart mit altem Konzept

Das Aufkommen der wissenschaftlichen, dezentralen Seminare war ein Trend in der Münchner Zeit der Universität. Schon 1892 gab es 28 Seminare, die auch ihre eigene Bibliothek unterhielten. Sven Kuttner: „Nach 1945 schlug die Stunde der Seminarbibliotheken, deren Einrichtung teils unter Einsatz professoraler Macht vorangetrieben wurde – zuungunsten der Universitätsbibliothek.“

Nach 1945 schlug die Stunde der Seminarbibliotheken

Die UB selbst bekam in den 1960er-Jahren ein neues Gebäude, was Sven Kuttner heute als Sparlösung bezeichnet: „Die Bibliothek wurde unter Beibehaltung der Fassade des backsteinroten Salinenbaus an den Gärtnerbau angesetzt.“ Der Salinenbau war früher der Sitz der bayerischen Bergwerks- und Salinenverwaltung.

Für Kuttner war es nicht mehr „als ein Reanimationsversuch der längst aus der Zeit gefallenen dreigeteilten Bibliothek mit dem Magazinbestand im Zentrum, darum wagenburgartig angeordnet die Verwaltung und der Benutzungsbereich in der Peripherie“ – ein Bibliothekskonzept aus dem 19. Jahrhundert ohne Mehrwert für die Nutzenden.

In anderen Teilen Westdeutschlands habe es da schon modulare Konzepte mit freier Zugänglichkeit gegeben, was übrigens in den USA schon längst Standard gewesen sei.

„Kein Wunder“, sagt Kuttner, „dass sich das Bibliotheksleben der Studierenden in der jeweiligen Seminarbibliothek abspielte als ein Ort des Austausches und der konzentrierten Arbeit.“

Wider die Seminarbibliothek

Im Rahmen des Hochschulgesetzes von 1974 sollte das weitverzweigte Konstrukt kleiner Seminarbibliotheken zugunsten einer einzigen LMU-Universitätsbibliothek endgültig Geschichte sein. Der Widerstand an der LMU dagegen war groß, und die Uni klagte unter dem Rektorat von Nikolaus Lobkowicz zweimal dagegen, weil sie eine überbordende Bürokratie befürchtete. Und sie verlor zweimal.

„Der Vollzugsbescheid von 1980 verfügte schließlich, den gesamten Bestand der Seminarbibliotheken der UB zuzuführen“, sagt Sven Kuttner. Die Folge war der Bau von großen Fachbibliotheken, die sukzessive entstanden – etwa in Form der in den 1980er-Jahren errichteten Bibliothek für Psychologie und Pädagogik im sogenannten Schweinchenbau in der Leopoldstraße oder der Bibliothek am Englischen Garten.

„Die heutige Bibliothek muss pragmatisch und zweckorientiert sein.“

Die letzte Fachbibliothek, die zur UB kam, war die der Juristischen Fakultät im Jahr 2022. Sie ist heute im sanierten Bücherturm am Professor-Huber-Platz untergebracht. Wurde der Vollzugsbescheid zur Aufhebung der Seminarbibliotheken von vielen Professorinnen und Professoren noch skandalisiert, so ist bei der neuen Generation von Hochschullehrenden eine Kleinbibliothek kaum vorstellbar. „In großen, fachübergreifenden, interdisziplinären Forschungseinheiten ist das nicht mehr zu machen“, ist sich Kuttner sicher. „Die heutige Bibliothek muss pragmatisch und zweckorientiert sein.“

Fachbibliothek Chemie und Pharmazie

Konzentration mit Klick: Digitale Medien im Trend

Film: Benjamin Asher/LMU

Print auf dem Rückzug

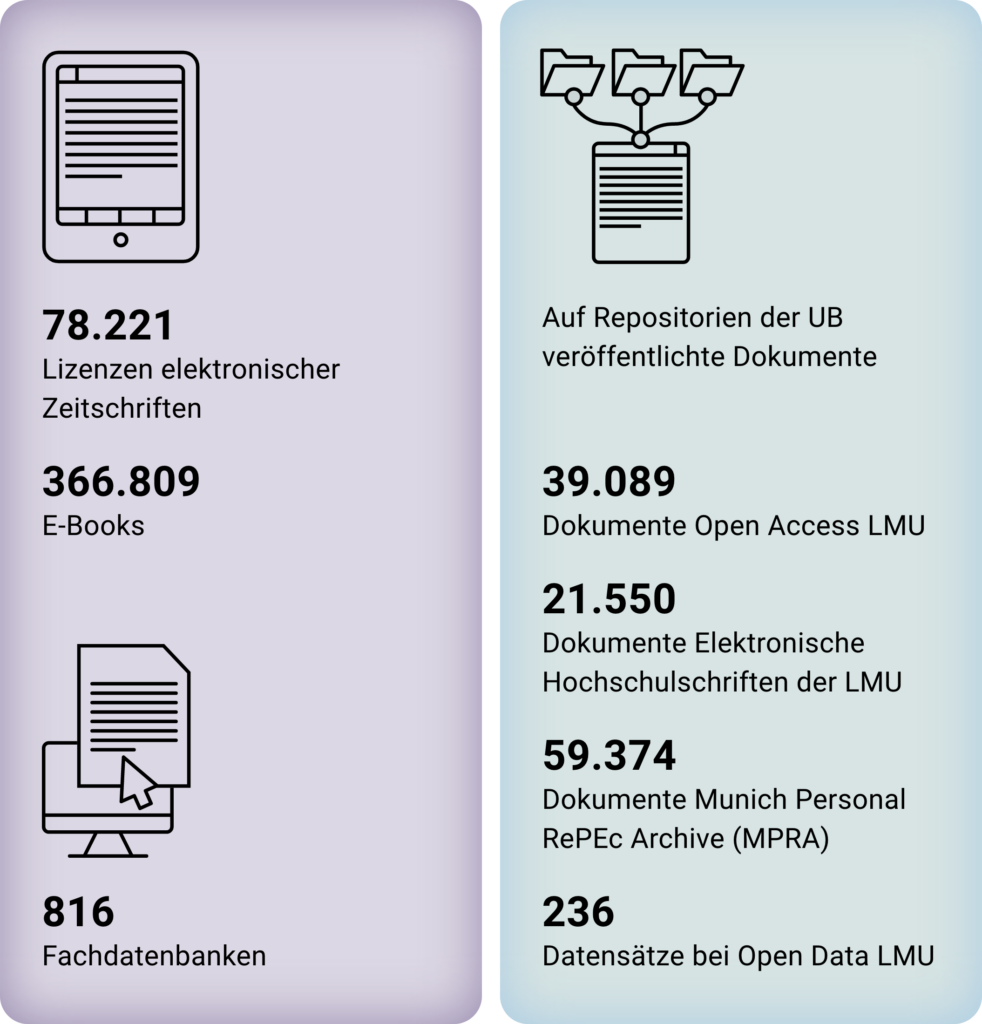

Und natürlich sollte sie auch elektronisch sein. „Heute dreht sich alles um die Frage, ob es eine Publikation elektronisch als E-Book gibt.“

Immerhin, so der Leiter der Historischen Sammlungen, war die UB die erste Bibliothek deutschlandweit, die um die Jahrtausendwende E -Books angeboten hat. Es folgte der Aufbau eines Publikationsservers, weil die Nachfrage nach einer elektronischen Veröffentlichung von Dissertationen immer größer wurde.

„In den Promotionsordnungen war das unterschiedlich geregelt. Manche haben immer noch eine gedruckte Veröffentlichung gefordert“, sagt Sven Kuttner. Die Mediziner hätten diesen Trend durchbrochen: „Da gibt es faktisch keine Printdissertationen mehr.“ Die Letzten, die auf die „Gutenberg-Galaxy“ gesetzt hätten, seien die Juristen gewesen. Aber auch hier setzt sich die elektronische Publikation immer mehr durch.

Bibliotheksbetrieb in der Pandemie

Spätestens aber seit 2020, als die Corona-Pandemie zur sofortigen Schließung der Uni führte, ist Digitalität das Gebot der Stunde. „Es gab keinerlei Vorlauf“, erinnert sich Kuttner. „Wir mussten den Betrieb innerhalb kürzester Zeit auf null runterfahren.“

Ein regelrechter Run von Studierenden auf die Kopiergeräte sei entbrannt und „wir haben in mehreren Schichten digitalisiert“, sagt Sven Kuttner und räumt ein, dass „wir das deutsche Urheberrecht mit Duldung der Verlage sehr strapaziert haben“.

Die Zugriffszahlen auf elektronische Bücher stiegen enorm, während die Ausleihe praktisch zum Erliegen kam: „Wir durften ja nicht öffnen.“

Sukzessive konnte die UB wieder den Betrieb aufnehmen – etwa mit To-go-Schaltern am Bibliotheksfenster. „Wenn man die Coronazeit irgendwann bibliothekshistorisch aufarbeitet, ist 2020 definitiv eine der ganz großen Zäsuren.“

Ort des Austausches statt Bücherkaserne

Das Buch spielt heute nicht mehr unbedingt die wichtigste Rolle in der UB, und sie ist längst nicht mehr die, wie Sven Kuttner sie nennt, „Bücherkaserne“ aus den 1960er-Jahren. Ihre 14 Fachbibliotheken bieten nicht nur einen großen Bestand an gedruckten und elektronischen Medien: „Heute ist die UB ein sozialer Treffpunkt, ein Ort des Austausches, des gemeinsamen Lernens und der Kultur“, umreißt Sven Kuttner das Spektrum. Das sei es, was die Studierenden heute von einer Bibliothek erwarten. Und die Bibliothek nimmt das ernst: Erst kürzlich wurde das Lernzentrum UniLounge am Geschwister-Scholl-Platz eingeweiht – ein barrierefreies Lernzentrum mit rund 100 Arbeitsplätzen im historischen Gewölbe.

„Heute ist die UB ein sozialer Treffpunkt, ein Ort des Austausches, des gemeinsamen Lernens und der Kultur.“

„Uns ist es ein besonderes Anliegen, dass mit steigenden Immatrikulationen auch die wichtige Lern-Infrastruktur für unsere Studierenden wächst“, betonte Professor Oliver Jahraus, Vizepräsident der LMU für den Bereich Studium anlässlich der Eröffnung im November 2024.

Ausstellungen in der Zentralbibliothek

Schätze der Universitätsbibliothek im Rampenlicht

Film: Benjamin Asher/LMU

Geschichte im Blick

Historisch hat die UB eine Menge zu bieten. Nicht nur eine spannende Geschichte, sondern auch viele Exponate, die es sich zu zeigen lohne, sagt Annika Assil. Sie ist in der Abteilung Historische Sammlungen für die Ausstellungen zuständig. Denn diese sind eine weitere wichtige Säule im Angebot der UB.

„Wir bieten Führungen an – zum Beispiel bei der Langen Nacht der Münchner Museen. Uns ist es wichtig, den Bestand der UB allen Interessierten zu zeigen“, sagt Assil. In der Zentralbibliothek gibt es zwölf Vitrinen dafür, aber auch in Fachbibliotheken werden wechselnde Ausstellungen präsentiert: Zu 550 Jahren Geschichte der UB oder aktuell zur Entwicklung deutsch-jüdischer Kindermedien in den 1920er- und 1930er-Jahren. Zu sehen sind die Ausstellungen während der Öffnungszeiten der Bibliotheken – in der Zentralbibliothek auch während der Gebäudeöffnungszeiten. So kann man morgens zum Beispiel die Zeit, bis die Ausleihe öffnet, gut nutzen. Ausstellungen wie zum 550. Jubiläum gibt es natürlich auch online.

Auch die Bestände des Uniarchivs werden in den Ausstellungen gezeigt, denn „im Archiv sind so viele Geschichten versteckt. Ich fände es toll, wenn sich noch viel mehr Menschen damit befassen würden, um zum Beispiel viele interessante Themen aus der Unigeschichte zu bearbeiten“, sagt Archivleiterin Susanne Wanninger.

Die Universitätsbibliothek im Überblick

Zur Universitätsbibliothek gehören

Die UB in Zahlen

Stand: Ende 2024

Nutzende der UB und Ausleihen

Die Universitätsbibliothek hat 202.155 registrierte Nutzer, darunter 76.720 Studierende und 11.215 wissenschaftliches Personal

Stand: Ende 2023 | Grafik: Lisa Stanzel

Handschriften- und Rara-Magazin der Universitätsbibliothek